Extraído do livro: “No último desejo a carne é fria”, 2005

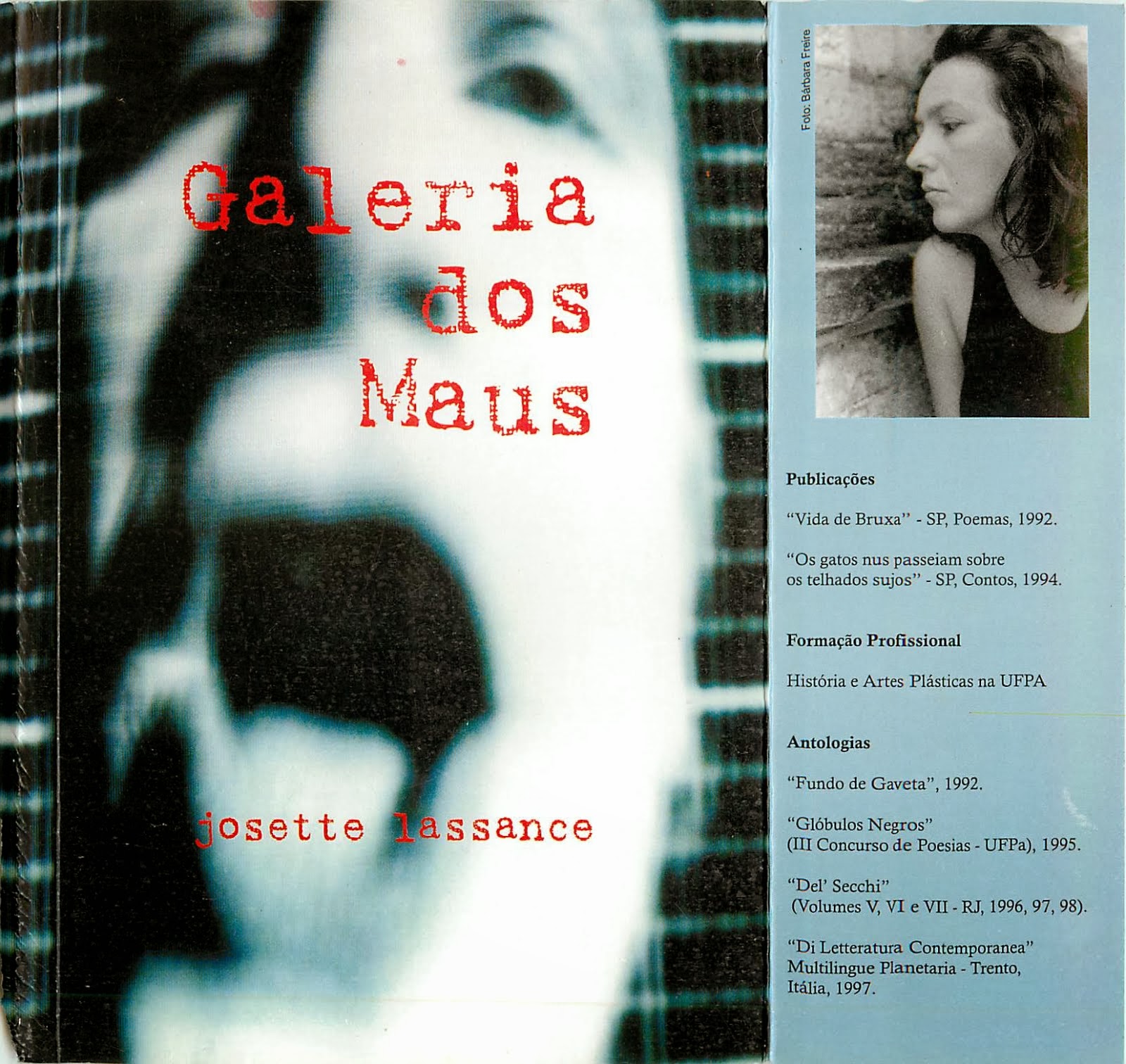

Josette Lassance, Olga Savary, Israel Gutemberg...

CIDADE-FANTASMA

Ela morava numa cidade em que se sentia presa, como o galo de madeira em cima dos telhados, sentia-se presa por ignorarem o verdadeiro sentido de sua existência, para eles, representava uma ameaça. A cidade tinha algo mais que três mil habitantes, e nenhum deles era importante para ela, não eram porque não podiam ser, pareciam grosseiros caçadores de filhotes de foca. Um dia ela decidiu partir e nunca mais voltar, saiu numa manhã de domingo, num total silêncio, e adentrou no bosque...

Os fantasmas são ilícitos por muitas razões, não gostam de ser revisitados como torturadores; mas voltam, voltam sempre como torturadores, ilícitos ou não, nunca se sabe como sobrevivem, por isso voltam.

Ela se viu viva, muito mais do que se pensava, se viu ali, não como um ser morto, mas um presente a ter que caminhar agora em busca de uma satisfação contínua. Cravou as unhas na primeira penumbra, abriu bem os olhos, escancarou a sua boca para sentir o seu hálito, hálito pesado como a língua presa de um sino com zinabre.

Colocou seu primeiro passo no quadrado do chão, seu sapato tinha uma lança nas extremidades, havia uma pedra polida, gasta de andar pelo duro chão do mundo. Como um cego toca nas paredes ela se moveu para seu caminho, como um morcego na luz, deixando para trás a cidade entorpecida e seus obstáculos – luzes néons nas noites mal dormidas, o som se propagando e ecoando de parede em parede, como se todos afirmassem a mesma sentença, deslizassem seu senso crítico. Nesta cidade, não, eu não me vingaria das pessoas, mas as deixaria a sós com seus venenos. Estou partindo por inteiro, sem essa parte que ficou para trás com as feridas vivas. Sinto-me indiferente ao cortar esse cordão.

Atravessei a ponte – o esmo depois de si atira-se ao contrário, onde as coisas caem no acaso. Ao atravessá-la olhei para as pedras do fundo do rio; estavam brancas por cima e meladas de lodo por baixo – são pedras finas, gastas e parecem eternamente não se deixar mover pela correnteza – vão sumir de tão gastas, se misturarão ao limo e serão comidas pelos peixes mais famintos.

Em cima, a água quase transparente passava, apenas passava e passava...Ergui-me mais uma vez com um certo orgulho nostálgico, pus-me a cumprir a missão: chegar a algum lugar que me desconhecesse por completo e entraria na nudez de uma nova dimensão. Nua dos objetos que se propagavam no passado, a deixar cair o pó sobre o telhado, o fogão coberto, as panelas penduradas, os copos embrulhados nos jornais dentro de um baú – envolvidos no aroma do quarto amarrado por um barbante virgem – um nó forte como um machado que há de matar lenha por toda a vida. Tudo para que alguém os encontrasse com as cartas junto a eles amordaçadas, sem dentes em carne viva – a cama desfeita, a mesa como se esperasse pelo jantar não servido, as portas encostadas. Fui. O medo me atravessava as costelas. Mas precisava ir. Necessitava ir. Seria um domingo pela manhã. Manhã enxuta de sol com uma silhueta de um galo em cima das casas velhas. Depois a igreja, o sino, a cruz, o osso dos cães sem dono. Deixei para trás a imaginária cidade onde convivi com pessoas de carne, que agora dormiam.

Depois que passei da ponte, o longo peso se desprendeu do meu corpo como um fracto de um espectro, e à distância que se consumia, o espectro se desintegrava como a caveira de um pássaro sobre a chuva fina de uma tarde. Por onde passaria não me deixaria ficar, aniquilaria toda a força do mundo que me fosse contrária, sem nenhuma pressa, do que discordo ao longo do percurso, passaria por cima como o vento, não deveria senão por amor próprio, voltar e procurar rastros, tampouco compaixão dos que torturam sem verdades.

De fato se existo, já não tenho mais a casa, o passado moído entre as cartas sobre os corpos dos copos pelo resto da noite, pelo resto da vida em que dormi pela última vez naquela cama.

Olhei para trás e me vi sob um olho paralelo – distância em que minha infância prometeu-me o íntimo do infinito. Refazer-se é controvérsia, requer a habilidade do retorno até o desfazer-se, como desmistificar a relevante imagem do fantasma. Refazer-se da casa escondida entre paredes e miragens. Mesmo que se oculte a casa entre as sombrias folhas compridas e largas das árvores seculares – da casa escondida entre mim mesma e as paredes a desfazerem-se entre as chamas de um fogo negro – as cinzas vivem entre realidades paralelas, vivem na varanda, vivem nos espelhos, vivem nos sonhos de quem disputa a realidade.

Depois da ponte, eu ainda mais viva molhando as plantas na varanda – como se não me existisse a partida. O sino me denuncia. Todos acordam com olhares adestrados. O badalar e ninguém. O meu silêncio – a silhueta paralisada como o galo de madeira morto. Como não existir para todos ali. Perceberam-me mais ainda do que minha presença.

A ausência é mais sentida. Cuida-se mais dela. Acendem-se velas, cobrem-na de flores. Os simulacros as substituem como as idéias.

Fui. Com a distância casta em minha companhia. O saco com o destino – as parcas roupas de algodão cru para o sol não me ferir. Castanhas, água e pães. Pelo caminho a dura pele das flores são esperanças de não coexistirem como flores falsas entre a virtualidade e o mundo antigo, com um aroma desconexo com brilho de pixel. A dura pele das flores é mais arrebatadora porque minimiza a dor real, a dura pele das flores alaranjadas são como bálsamos para minha mente ferida. As flores abrem as paisagens pesadas com luz, minha passagem entre elas é feita com um silêncio incomum, o silêncio do bosque.

Parei de cansaço. O suor me aniquilava. O barulho da água me chamava. O bosque já quase sombrio deixava vazar os últimos raios de sol entre seus caules – a luz entrava pelo rosto transparente das folhas e desaguava na água límpida. O cansaço era uma canção úmida. O despir-me vinha de mim feito um ritual de quem se liberta da confortável casa vazia a buscar sentir-se livre sem cobertas de nenhum tecido, sem os telhados e as madeiras do caibro, sem as escápulas de ferro das redes, sem as cartas com palavras ardentes, sem qualquer olhar primitivo daquelas pessoas. Lavei-me de dentro para fora, seu toque me alimentava. O céu quase escuro, a ínfima luz fosca entrava em mim. Um corpo que pedia o agasalho. Juntei gravetos e o fogo da fogueira aqueceu-me. Os grãos e as castanhas foram meu primeiro alimento sólido.

A noite lenta se desfaz na mais profunda noite e retorna com seus murmúrios e sons. Dormimos como se morrêssemos e desaparecêssemos nessa penumbra mágica. Uma noite silvestre. Por ainda resistir e estar na boca de todos, em suas imaginações, em seus sonhos, minha existência ainda os incomodava, o alvo de suas motivações. A cidade anacrônica e triste. Durmo e ainda os sinto, calados como caçadores. Meu sonho é uma descontinuidade, para que não me sirva de um desejo, meu sonho sonoriza uma vingança. O medo é contrariamente a força motriz da sobrevivência. A mudança do ritmo cardíaco, o desespero em metamorfose. Não quero substituí-lo pela omissão da paz. Emitir-me seria como retornar àquela cidade enclausurada pelo julgamento de sua ignorância.

Acordar lentamente e despertar com pássaros. Quem seriam? Eram feitos de asas e suas vozes de flores. Depois que passei por aquela ponte, nada mais me seguraria, nem mesmo esses ruídos de paraíso. Precisava ir em frente.

Lembro-me da cerca de meu quintal, daquele homem quase de cócoras me observando. Observar o imprevisível sobre alguém sentindo apenas os levitar das asas dos pequenos pássaros, o que soaria de estranho aos seus olhos? Levantei-me e preparei-me para mais uma jornada. Comi frutas das árvores. Aquele homem, não devo temê-lo, é mais um rosto perdido na fresta de uma cerca derrubada por minhas lembranças.

Voltei ao caminho – percorri quatro, cinco, seis, sete, oito horas, até meus pés não agüentarem mais. Até avistar uma cabana. Um abrigo para mais uma noite. A noite que não era a mesma, nem me parecia triste, não me parecia loucura, precisava de mais tempo. Arrebatador abrir mão de uma história, de um passado, nascer de novo para longe, não mais voltar para o inadequado, não estar simultaneamente presente sob dois aspectos – real e imaginário.

Em meu imaginário via-me agora numa imensa multidão, entre tantas explosões que pediam palavras cruzadas em minha cabeça, um derrame de soluções – passado, presente, futuro embrulhados num saco gigantesco de sentimentos – extrema confusão formada por uma teia incontrolada de um labirinto elíptico. E como deveria sair de lá, dessa multidão em que me envolvera, e que necessitava estar lá, mas aparentemente não estava, andara controladamente num trajeto entre imagens costuradas por setas em meu passeio secreto entre ninguém e as entranhas de uma multidão estranha.

Em meu real encontrava-me sozinha numa cabana vazia e sem meus pertences passados, nem a cozinha, nem a insônia, nem a calúnia.

Para onde deveria existir, ainda não sabia, mas desencantar-me mais com pessoas, jamais. Alguma coisa haveria de existir de bom neste planeta, algo além daquelas paredes brutas e daqueles curiosos olhares velhos. Ainda em alguma alma de uma cidade, onde meu olhar por inteiro cruzaria sua primeira avenida e me faria reconstruir, com um olhar vendado para não mais retornar. Retornos são como sinais vivos nos acenando, setas nos prostituindo, sangue nas mãos de caçadores. A caça, sob a pequena pele da cabana frágil, tentando adivinhar o futuro, tecendo memorizações ainda não acontecidas, fluindo de energias para encontrar-se com sua solidão de uma maneira firme, com a felicidade nas mãos, livre, para escolher a vida, mesmo que o passado, ilícito ou não deseje a ter, com seu hálito de sino, com sua silhueta de galo preso no teto de uma torre.

Sem que se encerre essa memória, ela saiu da cabana e cravou as unhas na primeira luz, abriu bem os olhos e colocou seus primeiros passos do novo dia no quadrado do chão, seu sapato tinha uma lança, gasta de tanto andar pelo duro chão do mundo. Partindo por inteiro, com muita coragem de não desistir para chegar a algum lugar que desconhecesse por completo.

... avistou uma cidade muito, muito, muito longe dali e foi buscá-la...após atravessar o bosque inteiro.

O primeiro homem apontou para o segundo, o segundo para a primeira mulher, a primeira mulher para o terceiro homem, o terceiro homem para a segunda mulher, a segunda mulher para o milésimo terceiro homem, o milésimo terceiro homem para infinitamente não conseguir mais contar, ela estava numa nova cidade, com infinitos homens e mulheres. Deslumbrada com as possibilidades e feliz.

Translate

Monday, January 22, 2007

Friday, January 19, 2007

O Prédio (conto extraído do livro O Prédio, 2002, de Josette Lassance, Capa: fotografia de Alberto Bitar)

602

Acabara de se mudar para o sexto andar mais uma senhora que mora sozinha com seu gato persa, mania de tapetes persas e gatos. Na bagagem perucas usadas de todas as cores em cima de um manequim negro. Na era do rádio fora uma cantora, por isso mesmo atrás dos estúdios ainda guarda suas vaidades.. as revistas da época guarda na gaveta de uma eletrola rotação 45, de resto uma mobília cansada que ainda conserva com carinho. Um binóculo de cobre que ganhou de presente de seu avô. O caminhão estacionou bem na porta, largo, tomava conta quase da rua toda, uma via secundária esticada por um olho em perspectiva.

Esperava pelo porteiro dar o aval, depois subiria pelo elevador de serviços todas as suas tralhas. Um cílio postiço saiu do lugar e a senhora de setenta e três anos não perdendo a compostura inclinou-se no espelho carcomido da sala de recepção e propôs a consertar seu erro, teria colocado com pressa, ainda no casarão onde morava, derrubado para mais uma construção de um prédio moderno.

Lá funcionariam umas lojas de departamentos, com um enorme estacionamento e uma boate de vidro fumê tiraria a monotonia das noites e após 25 anos de aluguel e os donos terem morrido, a casa fora vendida, sem que os defuntos esfriassem, pelos filhos por uma imobiliária famosa.

Agora ajeita a maquiagem, o pó, o rouge forte num de seus rostos envelhecidos.

Depois da notícia, viu-se sentada no nada e a maquete a lhe sorrir embriagada de projetos, anti-projeto da senhora em desfazer-se dispersa no que fora todo esse tempo, a casa a despedaçar-se pelos ruídos dos tratores loucos comendo as lembranças, viu-se lixo, como o barro que se desfizera, do pó ao pó. O mijo da noite anterior ainda fedia nas paredes.

Um som turvo a fez voltar, era a voz do porteiro dizendo que o elevador já a aguardava. Com o gato persa no colo entrou no elevador com uma sacola enfeitada de margaridas, o aço lhe refletiu a imagem 4 vezes, o tom colorido da bolsa e o vestido branco com seus movimentos, o gato miava e tocou o sinal de descer: 6º andar. Caminhou com as chaves nas mãos e abriu a porta do apto. Seu novo lar a aguardava vazio, nada que a despertasse lembranças. As bagagens foram subindo com os empregados da transportadora.

301

Sherlock Holmes, um garotinho de oito anos, míope quase de nascença, foi entrando no elevador e percebendo com sua lupa, os pêlos cinzas do gato persa espalhados no tapete. Examinava minúcias da passagem, desde as marcas digitas nas paredes metálicas... um garoto manchado de sardas, segundo sua mãe, o gênio do colégio.

Suas vozes misturaram-se ao eco do corredor e foram diminuindo de tamanho à medida em que abriam a porta. A sala impecável, os quartos impecáveis; seu pai um militar, sua mãe, dedicada dona de casa que se ocupava com as tarefas domésticas.

Um aquário com peixes azuis quebrava a monotonia do ambiente, peixes azuis silenciosos percorriam dos navios abandonados entre esqueletos de piratas feitos de borracha.

A televisão era um enfeite, a biblioteca, um prazer medido pelos pequenos olhos do menino, como o de satisfazer suas curiosidades.

Do terceiro andar onde moravam, o pequeno caolho se debruçava nas grandes grades da janela a viciar-se por olhar a rua, a banca de revista, o playground funcionando, os seis andares do prédio ele tinha impressão de vê-los sob as nuvens e quando passavam no céu o prédio andava pelo vento fresco das nove horas da manhã, enquanto os garotos ferviam pulando atrás de uma bola.

302, 403, 202

Outros apartamentos vazios, por alugar, o vento fazia eco quando entrava nas frestas das janelas empoeiradas, o nada por vir das paredes, os azulejos em fila sem gorduras, as torneiras secas.

101

Dava para sentir o bafo úmido dos carpetes invadindo a voz fina e fraca da mulher com a maior paciência do mundo tentando acordar seu marido para tomar o xarope de groselha; um velhinho que passava o dia assistindo desenho animado, telejornal, filme, novela, programa de auditório, novela, jornal, filme.. até os grânulos abstratos da imagem aparecerem como um todo.

201

Três jovens morando sem os pais radicalizavam um andar: maconha, livros, rituais pagãos psicodélicos. Chegavam na madrugada subindo pelas escadas com suas garrafinhas de cerveja compradas na loja de conveniências. Um incenso destilava sua aura mística enquanto se deliciavam num mantra.

Correr antes que o tempo os freasse era sentir-se. Um sopro livre, um encontro com a paixão, um tiro no escuro: flashes e a luz a repetir-lhes a aparência, entre viadutos e carros, viadutos e carros, eles gozavam da noite esguia, de lá num ângulo lânguido reverberavam seus sonhos, a ilusão de todos os jovens, de dentro de seus corpos a mesma vibração, janelas moldadas de suas imaginações, de lá imagens ímãs em P & B.

De dentro da sacola eles tiravam o horizonte e compravam cúmplices, vendendo seus anti-heróis na noite. Era como sentir o ar rarefeito e um calor na alma, passando todos eles como enfermos queimando em febre, seguiam as ruas da rotina lado a lado de suas quebras de tabu, e os ônibus frenéticos não paravam na paisagem da rua, passavam em velocidades frias, eles que não dormiam viam tudo com seus invisíveis guarda-chuvas negros a água cinzenta a passar pelas pernas em redemoinhos, um festival de corvos. O olhar das pessoas trancadas nos apartamentos tinha um pouco de silêncio sedutor, diziam tudo o que escondiam em sua boca. Sair e entrar eram desejos. Um fetiche usar o sentido anti-horário do mundo

304

Um homem suspeito, 45, solteiro, com uma enorme sobrancelha sempre tropeçava nas garrafas deixadas ao longo das escadas e reclamava alto, morava no terceiro andar mas fazia questão de ir pelas escadas, às seis da manhã descia e dava bom dia ao porteiro, ia se exercitar e depois retornava com um cigarro na boca, mal humorado e o jornal do dia dobrado em suas axilas suadas.

Descia às nove para o trabalho e só retornava uma hora da manhã, nunca comparecia às reuniões de condomínio. Desapareceu. Três dias. O porteiro chamou os bombeiros, arrombaram a porta do apartamento: o homem estirado com as mãos pálidas segurando o coração arregalava um olho.

Foi encontrado no seu criado mudo, pacotes de cigarro com teor altíssimo de nicotina, muitas garrafas pequeninas vazias de uísque de avião com suas tampas abertas, tinha duas pontes de safena. Um livro de bolso na cabeceira de sua cama: . A geladeira aberta vazia. Nenhum móvel, exceto uma cadeira pintada de negro, uma mesinha de centro e uma almofada.

Remédio para dormir, para fígado, estômago, garganta, remédio para alergia, remédio para gripe.

603

Uma família perfeita: pai, mãe, filho, filha, bordados os dias da semana nos guardanapos laranjas, a geladeira enfeitada de bichinhos com ímãs, bordados como um cimento que imprime seu lacre, guardar mistérios domésticos, domesticados às vozes de diálogos familiares, nenhuma contravenção, perfeitos à ira de deus, impressos num jornal digno de domingo, digno de rosas, flores vermelhas, almoços nos jardins, passeios de carro pela praia, piquenique nas florestas.

O pai médico do SUS, a mãe professora de gramática de escola pública, os filhos estudam no mesmo colégio de freiras, sempre saem impecáveis quando ao tomar seu café às sete, entram no fiat 93 do pai. A menina estudiosa, cabelos lisos, sempre penteados, usa xampu para cabelos secos, o menino usa cabelos bem curtos para dar impressão de limpeza. Limpeza é a exceção do mundo. 12 e 13 anos, idades e idéias revestidas de idéias sobre idéias sob idéias, sob inconscientes rompidos pelo consciente.

501

Giordani tem um gato, diferente da Sra. do 602, não é um gato persa cheio de frescuras. O artista tem um gato torto, encontrado semi-morto, semi-vivo, num buraco de um esgoto destampado, Um gato magro, negro, vira-lata. Um gato torto porque quebrou suas costelas ao levar pedradas de um transeunte. Um gato magro porque não tolera razão, torce o nariz e assim só come às vezes, quando o artista decide dar-lhe algum resto de bife do almoço, ou pedaços de batatas fritas.

O gato arranha seu rabo fino na esperança de fiapos de rosbife da sobra de suas marmitas. O artista é ausente, apenas idéias e estórias, tem em seu arquivo uma fotografia do gato no lugar onde o encontrou, ainda com seus detalhes vermelhos de sangue em contraste com tons amorfos da calçada.

Seu apartamento é espaçosos mas não tem onde sentar, nenhuma tela em branco, ficam no chão os registros, às vezes ficam no banheiro, escritos à mão nos azulejos num aramaico subjetivo..

O gato passa entre as garrafas azuis cheias de líquidos em quantidades diferenciadas, em turbulência se modificam as silhuetas esqueléticas do felino a cada passo que o artista vê sem piscar em seus movimentos desequilibrados, porque debruçado ao chão, as três garrafas lhes parecem vivas e em pé transformam em miragens, suas imagens reais. O artista vê em seu mundo fundo invertido na garrafa e o aniquila com seu olho cru e o distorce, diminui o volume da tolerância, explode em dejetos, a tela não é mecanicamente fluída, não lê nada, letreiros abstratos, não pinta, acelera-se em câmara lenta um retardar a seco..

Rompe a balbúrdia, extermina a vingança, veste-se de rato nas orgias noturnas e determina que o artista é bandido na mesma proporção da vida, bandido rato que não brinca, mas oblitera com sua máscara a julgar-se um corruptor de sentimentos.

5º andar. Apartamento alugado. Três meses de condomínio por pagar, o artista espera vender suas últimas obras, potes com suposições, escritos em esperanto, supostos abortos do tempo escondidos sob a superfície fina do óleo de linhaça, engarrafar loucuras são projetos suicidas...

Morar de aluguel é se excluir de um espaço visual onde a rua é uma infinita razão para infinitas idéias de tortura, placas luminosas roubam o silêncio dos olhos, roubam a paz da limpidez onde comprar não é nenhum perigo e se limitar a ver consiste em sua verdadeira liberdade.

Morar na rua é desligar-se da morada, desligar-se de domínios, é jogar-se à esmo pelas idéias do contratempo, tempo anti-matéria, um tempo não real, subjetivo, mas um tempestuoso inimigo do conforto.

O artista mora e não morre, seu tédio vai além dessa chacina assassinato-ruas-frio-tempestuosidade-anonimato de identidades-amontoado amorfo de cérebros excluídos e carnes concisas deitadas na costura fúnebre dos jornais machados de sangue das notícias. Morar na rua é livre-se.

O artista morre se não fizer de si um cirurgião, ali ele constrói sem medidas seus franksteins, remendo de estrelas, rascunhos de mentiras, rasura de ilusões.

Um pacto entre o real e a criação,

Enquanto isso lá fora o mundo se divide ao meio. O prédio e a rua. Dentro e fora dos portões avassaladores de ferro fundido. Lá fora a chuva na sua água absoluta começa a mudar o teor do domingo adentrando na rotina dos moradores.

Chove sem parar e a cidade morre envolta numa alucinação coletiva.

Os carros passam quase arrastando suas bundas nas enchentes. Todos se trancam e escutam o ronco invisível do trovão, a luz fluorescente quem vem antes no risco de um silêncio

Uníssono, encorpado de eletricidade.

É bom separar-se em átomos e exploir-se dessa paisagem negra da cidade, dessas paredes sujas de fumaça e limo,

Bom é limpar os olhos nas lembranças nuas do campo, onde poder imaginar-se num correr de um puro sangue no pasto entre a linha do horizonte a fundir-se como uma trajetória neon em prata rasgando o céu de ponta a ponta e um raio a cair num lago onde costuma-se passar os domingos pescando..

E esse cavalo a correr agoniado na corporificação de sua ansiedade, as crinas a lhe caíres aos caos dos olhos cintilantes.

Encobrir-se de toda essa aura nesse momento é único, é como envolver-se na velocidade de seu corpo lustroso e úmido pelas primeiras gotas, corpúsculos de uma chuva musculosa.

Deixar-se penetrar nesse semblante de dentro de uma casa feita de pedra, embaixo de cobertores é sonhar sem medo que a tarde depois do crepúsculo cairá e se servirá de estrelas à noite mais negra do mundo.

Enquanto isso as padarias, os pontos de café, de loteria esportiva, o ponto de ônibus, taxis, ambulantes, os pedintes, escravos do medo e da desordem urbana e cheia de metáforas futuristas, ilumina a tarde o movimento vivo de pedestres agoniados entre o fim de tarde, fim de trabalho e a noitada recheada de tv.

As plantas das sacadas passam por metamorfoses, umedecidas as texturas verdes de suas bocas transpiram pólens e suas flores suadas beijam o ar mostrando suas florestas nuas. Entre cores escarlates a mosca solitária pousa exausta. Mais um dia se passou e nada aconteceu de verdade. Todos empurram a vida com a barriga.

A mãe, o pai, o filho, a empregada, a velhinha, o casal de velhos, os jovens, os gatos, o artista, o morto, vivem envolvidos em suas angústias e suas carreiras de felicidade, a selva mãe evidente os carrega de um lado para o outro. O trabalho e a chance de ascensão elevam o grau de cumplicidade com o sistema, que os obriga criar mecanismos que os confortem a passar o ano imaginando o dia de amanhã, e seus status sustentarem suas vaidades. O que se esvazia é o medo da penumbra, o olhar puro de seus espelhos sem mágica, e seus desejos aguçados de fome.

Na realidade vivem neles o prédio, manhã após manhã, noite a pós noite, silêncio após silêncio, imersos na solitária sensação de eternidade. Ninguém os devolve à entrega, o que é absolutamente necessário é se possuir a certeza de que se deve assassiná-la.

Acabara de se mudar para o sexto andar mais uma senhora que mora sozinha com seu gato persa, mania de tapetes persas e gatos. Na bagagem perucas usadas de todas as cores em cima de um manequim negro. Na era do rádio fora uma cantora, por isso mesmo atrás dos estúdios ainda guarda suas vaidades.. as revistas da época guarda na gaveta de uma eletrola rotação 45, de resto uma mobília cansada que ainda conserva com carinho. Um binóculo de cobre que ganhou de presente de seu avô. O caminhão estacionou bem na porta, largo, tomava conta quase da rua toda, uma via secundária esticada por um olho em perspectiva.

Esperava pelo porteiro dar o aval, depois subiria pelo elevador de serviços todas as suas tralhas. Um cílio postiço saiu do lugar e a senhora de setenta e três anos não perdendo a compostura inclinou-se no espelho carcomido da sala de recepção e propôs a consertar seu erro, teria colocado com pressa, ainda no casarão onde morava, derrubado para mais uma construção de um prédio moderno.

Lá funcionariam umas lojas de departamentos, com um enorme estacionamento e uma boate de vidro fumê tiraria a monotonia das noites e após 25 anos de aluguel e os donos terem morrido, a casa fora vendida, sem que os defuntos esfriassem, pelos filhos por uma imobiliária famosa.

Agora ajeita a maquiagem, o pó, o rouge forte num de seus rostos envelhecidos.

Depois da notícia, viu-se sentada no nada e a maquete a lhe sorrir embriagada de projetos, anti-projeto da senhora em desfazer-se dispersa no que fora todo esse tempo, a casa a despedaçar-se pelos ruídos dos tratores loucos comendo as lembranças, viu-se lixo, como o barro que se desfizera, do pó ao pó. O mijo da noite anterior ainda fedia nas paredes.

Um som turvo a fez voltar, era a voz do porteiro dizendo que o elevador já a aguardava. Com o gato persa no colo entrou no elevador com uma sacola enfeitada de margaridas, o aço lhe refletiu a imagem 4 vezes, o tom colorido da bolsa e o vestido branco com seus movimentos, o gato miava e tocou o sinal de descer: 6º andar. Caminhou com as chaves nas mãos e abriu a porta do apto. Seu novo lar a aguardava vazio, nada que a despertasse lembranças. As bagagens foram subindo com os empregados da transportadora.

301

Sherlock Holmes, um garotinho de oito anos, míope quase de nascença, foi entrando no elevador e percebendo com sua lupa, os pêlos cinzas do gato persa espalhados no tapete. Examinava minúcias da passagem, desde as marcas digitas nas paredes metálicas... um garoto manchado de sardas, segundo sua mãe, o gênio do colégio.

Suas vozes misturaram-se ao eco do corredor e foram diminuindo de tamanho à medida em que abriam a porta. A sala impecável, os quartos impecáveis; seu pai um militar, sua mãe, dedicada dona de casa que se ocupava com as tarefas domésticas.

Um aquário com peixes azuis quebrava a monotonia do ambiente, peixes azuis silenciosos percorriam dos navios abandonados entre esqueletos de piratas feitos de borracha.

A televisão era um enfeite, a biblioteca, um prazer medido pelos pequenos olhos do menino, como o de satisfazer suas curiosidades.

Do terceiro andar onde moravam, o pequeno caolho se debruçava nas grandes grades da janela a viciar-se por olhar a rua, a banca de revista, o playground funcionando, os seis andares do prédio ele tinha impressão de vê-los sob as nuvens e quando passavam no céu o prédio andava pelo vento fresco das nove horas da manhã, enquanto os garotos ferviam pulando atrás de uma bola.

302, 403, 202

Outros apartamentos vazios, por alugar, o vento fazia eco quando entrava nas frestas das janelas empoeiradas, o nada por vir das paredes, os azulejos em fila sem gorduras, as torneiras secas.

101

Dava para sentir o bafo úmido dos carpetes invadindo a voz fina e fraca da mulher com a maior paciência do mundo tentando acordar seu marido para tomar o xarope de groselha; um velhinho que passava o dia assistindo desenho animado, telejornal, filme, novela, programa de auditório, novela, jornal, filme.. até os grânulos abstratos da imagem aparecerem como um todo.

201

Três jovens morando sem os pais radicalizavam um andar: maconha, livros, rituais pagãos psicodélicos. Chegavam na madrugada subindo pelas escadas com suas garrafinhas de cerveja compradas na loja de conveniências. Um incenso destilava sua aura mística enquanto se deliciavam num mantra.

Correr antes que o tempo os freasse era sentir-se. Um sopro livre, um encontro com a paixão, um tiro no escuro: flashes e a luz a repetir-lhes a aparência, entre viadutos e carros, viadutos e carros, eles gozavam da noite esguia, de lá num ângulo lânguido reverberavam seus sonhos, a ilusão de todos os jovens, de dentro de seus corpos a mesma vibração, janelas moldadas de suas imaginações, de lá imagens ímãs em P & B.

De dentro da sacola eles tiravam o horizonte e compravam cúmplices, vendendo seus anti-heróis na noite. Era como sentir o ar rarefeito e um calor na alma, passando todos eles como enfermos queimando em febre, seguiam as ruas da rotina lado a lado de suas quebras de tabu, e os ônibus frenéticos não paravam na paisagem da rua, passavam em velocidades frias, eles que não dormiam viam tudo com seus invisíveis guarda-chuvas negros a água cinzenta a passar pelas pernas em redemoinhos, um festival de corvos. O olhar das pessoas trancadas nos apartamentos tinha um pouco de silêncio sedutor, diziam tudo o que escondiam em sua boca. Sair e entrar eram desejos. Um fetiche usar o sentido anti-horário do mundo

304

Um homem suspeito, 45, solteiro, com uma enorme sobrancelha sempre tropeçava nas garrafas deixadas ao longo das escadas e reclamava alto, morava no terceiro andar mas fazia questão de ir pelas escadas, às seis da manhã descia e dava bom dia ao porteiro, ia se exercitar e depois retornava com um cigarro na boca, mal humorado e o jornal do dia dobrado em suas axilas suadas.

Descia às nove para o trabalho e só retornava uma hora da manhã, nunca comparecia às reuniões de condomínio. Desapareceu. Três dias. O porteiro chamou os bombeiros, arrombaram a porta do apartamento: o homem estirado com as mãos pálidas segurando o coração arregalava um olho.

Foi encontrado no seu criado mudo, pacotes de cigarro com teor altíssimo de nicotina, muitas garrafas pequeninas vazias de uísque de avião com suas tampas abertas, tinha duas pontes de safena. Um livro de bolso na cabeceira de sua cama: . A geladeira aberta vazia. Nenhum móvel, exceto uma cadeira pintada de negro, uma mesinha de centro e uma almofada.

Remédio para dormir, para fígado, estômago, garganta, remédio para alergia, remédio para gripe.

603

Uma família perfeita: pai, mãe, filho, filha, bordados os dias da semana nos guardanapos laranjas, a geladeira enfeitada de bichinhos com ímãs, bordados como um cimento que imprime seu lacre, guardar mistérios domésticos, domesticados às vozes de diálogos familiares, nenhuma contravenção, perfeitos à ira de deus, impressos num jornal digno de domingo, digno de rosas, flores vermelhas, almoços nos jardins, passeios de carro pela praia, piquenique nas florestas.

O pai médico do SUS, a mãe professora de gramática de escola pública, os filhos estudam no mesmo colégio de freiras, sempre saem impecáveis quando ao tomar seu café às sete, entram no fiat 93 do pai. A menina estudiosa, cabelos lisos, sempre penteados, usa xampu para cabelos secos, o menino usa cabelos bem curtos para dar impressão de limpeza. Limpeza é a exceção do mundo. 12 e 13 anos, idades e idéias revestidas de idéias sobre idéias sob idéias, sob inconscientes rompidos pelo consciente.

501

Giordani tem um gato, diferente da Sra. do 602, não é um gato persa cheio de frescuras. O artista tem um gato torto, encontrado semi-morto, semi-vivo, num buraco de um esgoto destampado, Um gato magro, negro, vira-lata. Um gato torto porque quebrou suas costelas ao levar pedradas de um transeunte. Um gato magro porque não tolera razão, torce o nariz e assim só come às vezes, quando o artista decide dar-lhe algum resto de bife do almoço, ou pedaços de batatas fritas.

O gato arranha seu rabo fino na esperança de fiapos de rosbife da sobra de suas marmitas. O artista é ausente, apenas idéias e estórias, tem em seu arquivo uma fotografia do gato no lugar onde o encontrou, ainda com seus detalhes vermelhos de sangue em contraste com tons amorfos da calçada.

Seu apartamento é espaçosos mas não tem onde sentar, nenhuma tela em branco, ficam no chão os registros, às vezes ficam no banheiro, escritos à mão nos azulejos num aramaico subjetivo..

O gato passa entre as garrafas azuis cheias de líquidos em quantidades diferenciadas, em turbulência se modificam as silhuetas esqueléticas do felino a cada passo que o artista vê sem piscar em seus movimentos desequilibrados, porque debruçado ao chão, as três garrafas lhes parecem vivas e em pé transformam em miragens, suas imagens reais. O artista vê em seu mundo fundo invertido na garrafa e o aniquila com seu olho cru e o distorce, diminui o volume da tolerância, explode em dejetos, a tela não é mecanicamente fluída, não lê nada, letreiros abstratos, não pinta, acelera-se em câmara lenta um retardar a seco..

Rompe a balbúrdia, extermina a vingança, veste-se de rato nas orgias noturnas e determina que o artista é bandido na mesma proporção da vida, bandido rato que não brinca, mas oblitera com sua máscara a julgar-se um corruptor de sentimentos.

5º andar. Apartamento alugado. Três meses de condomínio por pagar, o artista espera vender suas últimas obras, potes com suposições, escritos em esperanto, supostos abortos do tempo escondidos sob a superfície fina do óleo de linhaça, engarrafar loucuras são projetos suicidas...

Morar de aluguel é se excluir de um espaço visual onde a rua é uma infinita razão para infinitas idéias de tortura, placas luminosas roubam o silêncio dos olhos, roubam a paz da limpidez onde comprar não é nenhum perigo e se limitar a ver consiste em sua verdadeira liberdade.

Morar na rua é desligar-se da morada, desligar-se de domínios, é jogar-se à esmo pelas idéias do contratempo, tempo anti-matéria, um tempo não real, subjetivo, mas um tempestuoso inimigo do conforto.

O artista mora e não morre, seu tédio vai além dessa chacina assassinato-ruas-frio-tempestuosidade-anonimato de identidades-amontoado amorfo de cérebros excluídos e carnes concisas deitadas na costura fúnebre dos jornais machados de sangue das notícias. Morar na rua é livre-se.

O artista morre se não fizer de si um cirurgião, ali ele constrói sem medidas seus franksteins, remendo de estrelas, rascunhos de mentiras, rasura de ilusões.

Um pacto entre o real e a criação,

Enquanto isso lá fora o mundo se divide ao meio. O prédio e a rua. Dentro e fora dos portões avassaladores de ferro fundido. Lá fora a chuva na sua água absoluta começa a mudar o teor do domingo adentrando na rotina dos moradores.

Chove sem parar e a cidade morre envolta numa alucinação coletiva.

Os carros passam quase arrastando suas bundas nas enchentes. Todos se trancam e escutam o ronco invisível do trovão, a luz fluorescente quem vem antes no risco de um silêncio

Uníssono, encorpado de eletricidade.

É bom separar-se em átomos e exploir-se dessa paisagem negra da cidade, dessas paredes sujas de fumaça e limo,

Bom é limpar os olhos nas lembranças nuas do campo, onde poder imaginar-se num correr de um puro sangue no pasto entre a linha do horizonte a fundir-se como uma trajetória neon em prata rasgando o céu de ponta a ponta e um raio a cair num lago onde costuma-se passar os domingos pescando..

E esse cavalo a correr agoniado na corporificação de sua ansiedade, as crinas a lhe caíres aos caos dos olhos cintilantes.

Encobrir-se de toda essa aura nesse momento é único, é como envolver-se na velocidade de seu corpo lustroso e úmido pelas primeiras gotas, corpúsculos de uma chuva musculosa.

Deixar-se penetrar nesse semblante de dentro de uma casa feita de pedra, embaixo de cobertores é sonhar sem medo que a tarde depois do crepúsculo cairá e se servirá de estrelas à noite mais negra do mundo.

Enquanto isso as padarias, os pontos de café, de loteria esportiva, o ponto de ônibus, taxis, ambulantes, os pedintes, escravos do medo e da desordem urbana e cheia de metáforas futuristas, ilumina a tarde o movimento vivo de pedestres agoniados entre o fim de tarde, fim de trabalho e a noitada recheada de tv.

As plantas das sacadas passam por metamorfoses, umedecidas as texturas verdes de suas bocas transpiram pólens e suas flores suadas beijam o ar mostrando suas florestas nuas. Entre cores escarlates a mosca solitária pousa exausta. Mais um dia se passou e nada aconteceu de verdade. Todos empurram a vida com a barriga.

A mãe, o pai, o filho, a empregada, a velhinha, o casal de velhos, os jovens, os gatos, o artista, o morto, vivem envolvidos em suas angústias e suas carreiras de felicidade, a selva mãe evidente os carrega de um lado para o outro. O trabalho e a chance de ascensão elevam o grau de cumplicidade com o sistema, que os obriga criar mecanismos que os confortem a passar o ano imaginando o dia de amanhã, e seus status sustentarem suas vaidades. O que se esvazia é o medo da penumbra, o olhar puro de seus espelhos sem mágica, e seus desejos aguçados de fome.

Na realidade vivem neles o prédio, manhã após manhã, noite a pós noite, silêncio após silêncio, imersos na solitária sensação de eternidade. Ninguém os devolve à entrega, o que é absolutamente necessário é se possuir a certeza de que se deve assassiná-la.

Friday, January 12, 2007

Belém, um diálogo: Josette Lassance & Karina Jucá.

- O melhor de Belém?

- Seu paradoxo.

- Belém é feia. Belém é bonita também. Às vezes quando chove ela se ilumina de águas prateadas.

- Qual o melhor lugar para ficar depois da chuva?

- Em casa, na cama, um sonho de chuva é diferente. Os finais de ano, começos de ano são lavados e os sonhos vêm limpos, mas às vezes com eles, a melancolia..

- Belém é bonita por dentro, mas o que significa isso afinal?

- Voltamos às estufas..

- Ou aos azulejos, às ruínas com seus mortos dentro, seus fantasmas, fantasmas dos burgueses da borracha, dos moleques das ruas antigas, dos vendedores de jornal...

- Seus ruídos e suas plantas úmidas. Quantas plantas sobrevivem viçosas dentro de uma ruína? Belém tem disso.

- Acho as ruínas mais bonitas que essas torres de concreto: Tour D’ argent, Maison Cartier, é como maquiagem, estar abafado em seus vestidos caudalosos, sempre belle-époque, torres de vidros espelhados refletem a cidade, os urubus, o céu sempre azul dos dias quentes, é, mas faz parte da mudança....e esses reflexos são bonitos..

- Desfiladeiros? Só se for o do Bolonha, uma das quase únicas descidas íngremes de paralelepípedos..

- Ah! Mas o pôr do sol na baía, o rio agitado, o vento levando os pardais ao encontro dos vidros invisíveis dos portais, o pôr do sol nos limites do Ver-o-peso. Nenhum pôr do sol igual no planeta..

- Diz uma máxima zen: “para vencer o frio, o movimento

para vencer o calor, o repouso.”

- Perceber Belém é preciso estar parado. Belém é uma nuvem de chuva no porta-retrato, no horizonte marron dourado, uma lembrança da infância..

- Olhar o leito do rio nesses dias viciados de trabalho relaxa a alma..

- Nenhum limite para o exagero, mas Belém é uma cidade realmente muito interessante, potencialmente poderia ser mais do que isso.., mas assim mesmo gosto muito dela.

- Eu também. Feliz aniversário, Belém!

- O melhor de Belém?

- Seu paradoxo.

- Belém é feia. Belém é bonita também. Às vezes quando chove ela se ilumina de águas prateadas.

- Qual o melhor lugar para ficar depois da chuva?

- Em casa, na cama, um sonho de chuva é diferente. Os finais de ano, começos de ano são lavados e os sonhos vêm limpos, mas às vezes com eles, a melancolia..

- Belém é bonita por dentro, mas o que significa isso afinal?

- Voltamos às estufas..

- Ou aos azulejos, às ruínas com seus mortos dentro, seus fantasmas, fantasmas dos burgueses da borracha, dos moleques das ruas antigas, dos vendedores de jornal...

- Seus ruídos e suas plantas úmidas. Quantas plantas sobrevivem viçosas dentro de uma ruína? Belém tem disso.

- Acho as ruínas mais bonitas que essas torres de concreto: Tour D’ argent, Maison Cartier, é como maquiagem, estar abafado em seus vestidos caudalosos, sempre belle-époque, torres de vidros espelhados refletem a cidade, os urubus, o céu sempre azul dos dias quentes, é, mas faz parte da mudança....e esses reflexos são bonitos..

- Desfiladeiros? Só se for o do Bolonha, uma das quase únicas descidas íngremes de paralelepípedos..

- Ah! Mas o pôr do sol na baía, o rio agitado, o vento levando os pardais ao encontro dos vidros invisíveis dos portais, o pôr do sol nos limites do Ver-o-peso. Nenhum pôr do sol igual no planeta..

- Diz uma máxima zen: “para vencer o frio, o movimento

para vencer o calor, o repouso.”

- Perceber Belém é preciso estar parado. Belém é uma nuvem de chuva no porta-retrato, no horizonte marron dourado, uma lembrança da infância..

- Olhar o leito do rio nesses dias viciados de trabalho relaxa a alma..

- Nenhum limite para o exagero, mas Belém é uma cidade realmente muito interessante, potencialmente poderia ser mais do que isso.., mas assim mesmo gosto muito dela.

- Eu também. Feliz aniversário, Belém!

O atirar da primeira pedra - do livro Uma Antilogia, UFPA, 2002

devoro a asa

em vôos

viajo

volto um dia

e enterro o medo de partir

daqui não volto mais

invólucro-pedra

atirar-me ao abismo

ao eco

ao aço das paredes

ao abraço de minhas asas

retirar-me dos lugares

entre raízes

ser como as folhas.

um dia sem a mesma sensação

dei-me à esmo pelos caminhos mortos

fiz a ponte

fiz da primeira pedra

atirar-se do rio como suicida

atirar-se bem longe

sem mira

para poder ter

o domínio

das mãos

tirar de perto a origem

a miragem do moinho

a moer grãos

de um passado liqüefeito

nunca mais

viver de passagens

viver de miragens do mundo

viver de grãos

nunca mais.

devoro a asa

em vôos

viajo

volto um dia

e enterro o medo de partir

daqui não volto mais

invólucro-pedra

atirar-me ao abismo

ao eco

ao aço das paredes

ao abraço de minhas asas

retirar-me dos lugares

entre raízes

ser como as folhas.

um dia sem a mesma sensação

dei-me à esmo pelos caminhos mortos

fiz a ponte

fiz da primeira pedra

atirar-se do rio como suicida

atirar-se bem longe

sem mira

para poder ter

o domínio

das mãos

tirar de perto a origem

a miragem do moinho

a moer grãos

de um passado liqüefeito

nunca mais

viver de passagens

viver de miragens do mundo

viver de grãos

nunca mais.

Subscribe to:

Posts (Atom)